「食べるセラピー」で心と体に火を灯す|唐辛子と薬味文化の知恵

食べることは、生きること。

けれど、それは単なるエネルギー補給ではありません。

「食べること」が、心を落ち着けたり、勇気をくれたり、体の巡りを整えてくれたり――

そんな“癒し”として働くこともあるのです。

最近注目されている「食べるセラピー(Therapeutic Eating)」という考え方は、体だけでなく心も整える食のあり方に目を向けたライフスタイルです。

その中でも、唐辛子をはじめとする香辛料や薬味は、「刺激」ではなく「目覚め」と「巡り」を与える役割を持つ、火のスパイス。

今日は、日本の伝統的薬味文化と中医学的な視点から、「ピリッとした癒しの力」を見つめてみましょう。

🔥 唐辛子は“火のセラピー”

- 中医学で唐辛子は「辛・熱」の性質を持ち、気血を巡らせ、寒さを追い出す陽の植物。

- 冷えや倦怠感、むくみ、消化不良など「巡りの停滞」によく用いられる。

- ピリッとした辛味は、ただの刺激ではなく、体と心を動かすための“火”のスイッチ。

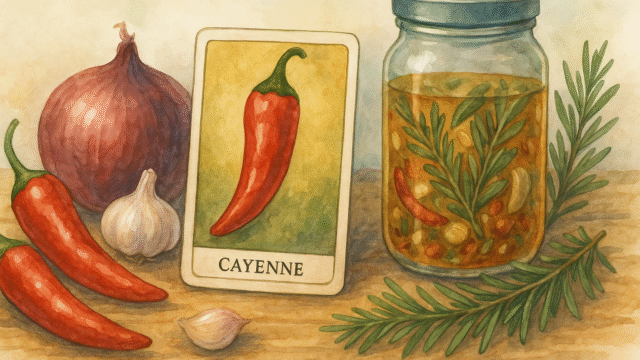

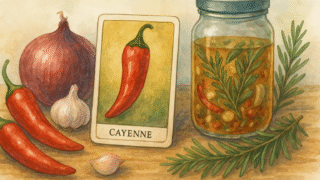

💡Herbcrafter’s Tarot の《Adelita of Fire × CAYENNE》では、カイエンをすり潰してファイアサイダーを作る女性が描かれています。

それは、自分の内なる火を取り戻す“食べる儀式”でもあるのです。

🧂 日本の薬味文化と「五感を目覚めさせる食」

✅ 七味唐辛子の起源

七味唐辛子が登場したのは江戸時代初期(17世紀頃)。

創案者は、東京・浅草の薬研堀にある薬種問屋(やくしゅどいや)「からしや徳右衛門」。

当時は薬としても扱われ、「漢方的スパイスブレンド」として人々の体調管理に使われていました。

七味唐辛子以外にも、日本には古来から、“香り・刺激・薬効”をもつ「薬味」文化があります。

例えば:

| 薬味名 | 働き | セラピー効果 |

|---|---|---|

| 山椒(さんしょう) | 胃腸を活性・血行促進 | 内臓を目覚めさせ、集中力UP |

| しょうが | 発汗・解毒 | 冷え・気分の落ち込みに |

| わさび | 抗菌・血流改善 | 魚介との相性、直感の目覚め |

| しそ | 気の巡り・抗アレルギー | 春の不調・モヤモヤにやさしい |

特に七味唐辛子は、火・木・金・水・土の五行すべての要素を含む「食べる五行バランス調整薬」。

これは、まさに日本版ファイアサイダーといえるのではないでしょうか。

🌿 食べるセラピー実践例

🍲 七味と味噌の“火”スープ

- 根菜+味噌+生姜+七味で、内臓からじんわり温まる

- 食前に一杯、朝の目覚めや午後のリセットにも

🧪 自家製ファイアサイダー(洋風の火のトニック)

- 唐辛子、ニンニク、生姜、玉ねぎ、酢、ハーブで漬け込み

- 毎朝ショットで「火」のスイッチオン!

📝 内観ワークと一緒に

「今日は、何を感じている?」

「どんな“火”を、自分の中に灯したい?」

食と向き合う時間に、自分との対話を少しだけ添えてみましょう。

💬 まとめ:小さな“食べるセラピー”を、暮らしの中に

唐辛子や薬味は、派手な主役ではありません。

でも、料理にひとふり加えるだけで、体も心も、ピリッと目覚めることがあります。

- 「今日は七味を使ってみよう」

- 「温かい味噌スープに、火のスパイスを少しだけ」

- 「冷えた心に、ちょっとした刺激を」

そんな小さな工夫が、忙しい毎日の中でも「感覚を取り戻す」きっかけになっていくのです。

森と心を結ぶタロット時間 | ハーブと香りで読み解く心のタロット講座 ~癒しから仕事へ~をもっと見る

購読すると最新の投稿がメールで送信されます。